PSpice for TIでのサードパーティーモデルの導入について

はじめに

Texas Instrumentsが提供しているシミュレーションソフトのPSpice for TIについて日本語での使用方法説明が無かったのでメモとして残します. 記事の内容は参考文献[1],[2]に記載されているので正確な情報を知りたい方は参考文献をご参照ください.

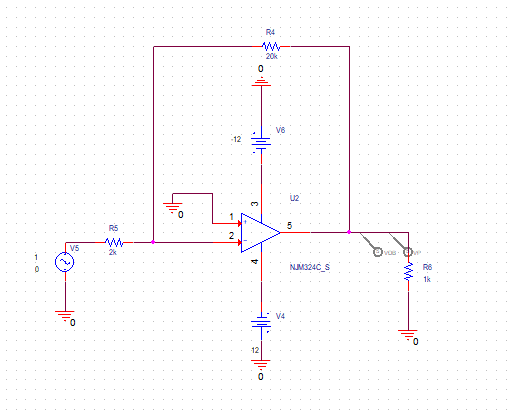

今回の記事では新日本無線製のオペアンプのモデルを導入して反転増幅器を作成します. 回路の作成後にAC解析を実施して導入したモデルが正常であるかの確認をおこないます. 紹介するPSpice for TIの操作方法については参考文献[2]とほぼ同じですが, 解析する回路は異なるので注意してください.

解析結果の事前検討

今回は参考文献[3]のNJM324Cを使用してAC解析をおこないます. このICを使用して10倍(20dB)の増幅率の反転増幅器を作成した場合, データシート記述より90kHz付近から増幅率の減衰が発生する図の緑点線の様なグラフになると想定されます.

他社モデルの導入

各社のサイトもしくは, PSpice.comから解析用のモデルをダウンロードします.

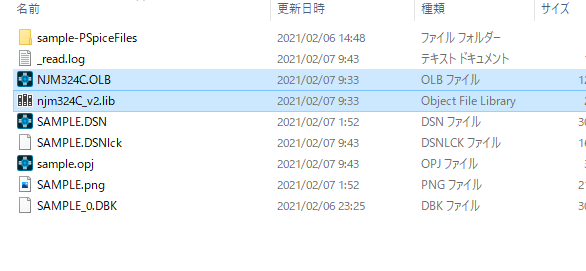

ダウンロードしたファイルを解凍するとモデルのファイルが二つあります. この二つのファイルをプロジェクトファイルが格納されているフォルダにコピーします.

移動したlibファイルをメモ帳で開き, ファイル名と.SUBCKTの横に書かれている名称が一致しているか確認します. 異なる場合はlibファイルの名称を.SUBCKTの横に書かれている名称に変更してください.

PSpice for TIのDesign Resourcesを一度クリックした後でToolsを開くとGnerate Part...が選択できるようになります.

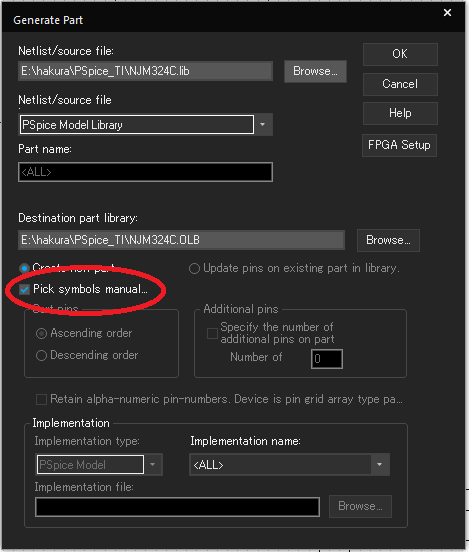

Generate Partのウィンドウが出るので, Browse...を選択し, 先ほどプロジェクトファイルのフォルダに格納したlibファイルを選択して開くボタンを押します.

Pick symbols manual...にチェックが入っていることを確認してOKボタンを押します. OKボタンを押すとUndo Warningが出るのでYesを選択してください.

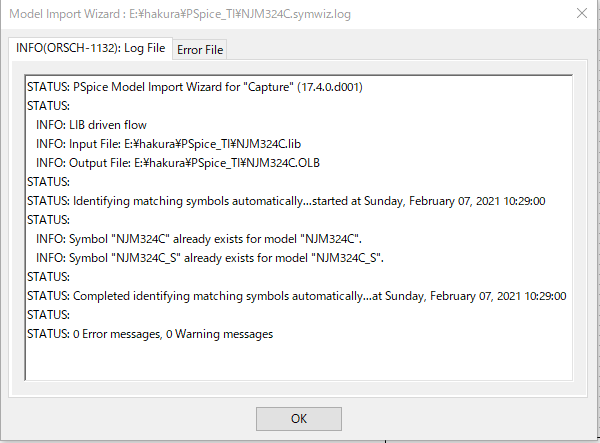

Model Import Wizardが出るので導入しようとしているモデルのシンボルに問題がないかを確認します. 問題がなければ完了ボタンをクリックしてください. 完了ボタンを押すとLogファイルが出力されるのでOKボタンを押してください.

※Model Import Wizardのウィンドウが表示されない場合は, Generate PartウィンドウのPick symbols manual...にチェックが入っていない可能性が高いです.

※Model Import Wizardのウィンドウでシンボルが表示されない場合はlibファイルとシンボル用のファイルが関連付けができていないと考えられます. ダウンロードしたlibファイルの名称や.OLBファイルの名称が正しいか確認してください.

ICに+マークが描かれたPlace Partボタンを押すとPlace Partのウィンドウが開きます. Librarieの項目にあるファイルマークをクリックして手動でプロジェクトフォルダ内にある.OLBファイルを参照してください.

Librariesで部品名を選択後にPartの部分に表示されているシンボル名称をダブルクリックすると回路図にシンボルを配置できるようになります.

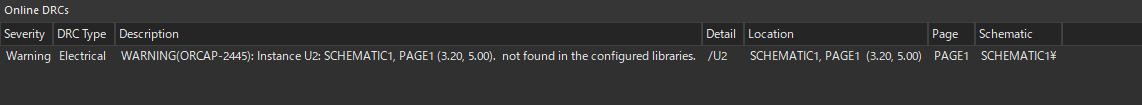

シンボルを配置するとOnline DRCsでORCAP-2445が発生します. このワーニングはシンボルとPSpiceの解析モデルが関連付けされていない場合に発生します. このワーニングを解消するためには, Simuration SettingsでPSpiceモデルのライブラリの参照先を追加する必要があります.

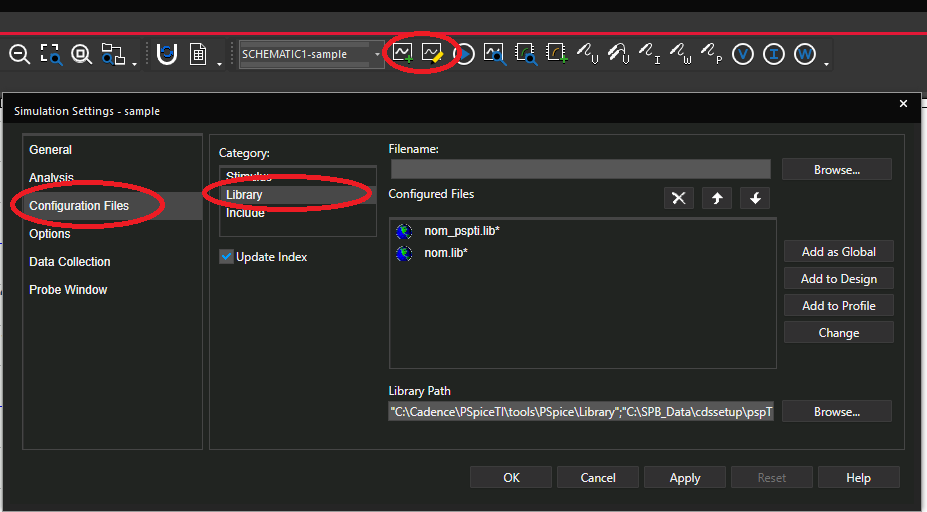

Simulation Settingsを新規に作成する場合は波線に+マークが描かれている表示を選択し, 過去に作成したSimulation Settingsを編集する場合は波線に鉛筆マークが描かれている表示を選択します. Simulation SettingsのConfiguration Filesを選択すると参照するライブラリなどの設定項目を見ることができます. CategoryのLibraryの項目を選択してください.

※波線に+マークを押した際に図のようなエラーが発生してPSpiceが強制終了する場合はプロジェクトファイルの作成に問題があります. 「Pspice for TIのプロジェクトファイル作成とトランジェント解析について」の記事を参考にしてプロジェクトファイルから作成し直してください.

Filenameの横にあるBrowse...を選択し, 導入したモデルの.libファイルを選択して開きます.

Configuraed Filesの欄に開いた.libファイルが追加されていることを確認してAdd to Designを選択しOKボタンを押します. 以上で他社モデルの導入は完了です.

※導入するモデルによっては.OLBの部品名称がlib部品名称が異なる場合があり, ORCAP-2445が解消されない事があります. その場合はProperty Editorなどから部品名称を修正する必要があります.

※この手法で導入したモデルはプロジェクトファイル単位でしか反映されません. プロジェクトファイルを作成し直した場合はモデルを再度導入する必要があります.

解析の実行

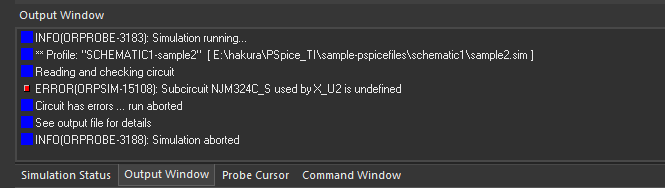

※解析を実行した際にORSIM-15108エラーが発生する場合は, シンボルとPSpiceモデルの対応付けが上手くいっていない可能があります. Simulation SettingsのConfiguration Filesで追加した.libファイルが正しいかとOLBファイルの部品名が正しいかを確認してください.

他社製のモデルを使用した場合はマーカの配置数や種類に制限が発生します. 例として前回の記事で紹介した Plot Window TemplatesのBode Plot dB - dual Y axesマーカを他社モデルを使用した回路で配置するとORCAP-15098, ORPSIM-16592エラーが発生して解析を実行することができません.

dB計測用マーカにPSpice -> Advanced -> dB Magnitude of Voltageを使用し, 位相計測用マーカにPSpice -> Advanced -> Phase of Voltageを使用することでエラーを回避することができます. しかし, マーカを一度に配置してしまうと出力されるグラフのY軸が一つにまとめられてしまします.

dB値のY軸と位相のY軸を別々に表示するには, マーカを一つづつ配置してシミュレーションを実行する必要があります. シミュレーションが完了しグラフが表示されたらPlot -> Add Y Axisを選択しY軸一つを増やします.

この状態でもう一つのマーカを配置するとY軸を分けてプロットすることができます.

解析結果の考察

データシートのグラフを用いた事前検討で90kHz付近からdB値が低下すると推測していました. 今回のシミュレーションの結果も同様に90kHz付近で設定から増幅率の低下が発生しています. ことからこのシミュレーションは妥当であると判断します.

おわりに

新日本無線製オペアンプNJM324Cの周波数特性解析をPSpice for TIを使用しておこないました. 他社製ICを使用するとマーカの設置条件に制約が発生しますが解析はできます. 使用していて不便な所は他社製IC配置によって使用できなくなるマーカをエラーが発生するまで確認できない所です. しかし, CadenceのPSpice向けに作られたモデルを簡単に読み込んで解析できる点は非常に魅力的なので, 解析するモデルに応じてLTSpiceと使い分けをしていくのが良いかと思います.

参考文献

[1] Texas Instruments, ‘‘PSpice® for TI design and simulation tool, ” https://www.tij.co.jp/tool/jp/PSPICE-FOR-TI.

[2] Texas Instruments, ‘‘2.6 PSpice for TI: 3rd Party Model Import, ” https://training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import?context=1146489-1146488-1146482.

[3]新日本無線株式会社, ‘‘NJM324C 4回路入り低消費オペアンプ, ” https://www.njr.co.jp/electronic_device/products/NJM324C.html.

[3]日清紡マイクロデバイス, ‘‘NJM324Cシリーズ 4回路入り低消費オペアンプ, ” https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/products/operational-amplifier/spec/?product=njm324c.